Torna al Menù

Torna al Menù  Le Distruzioni

Le Distruzioni

בּ

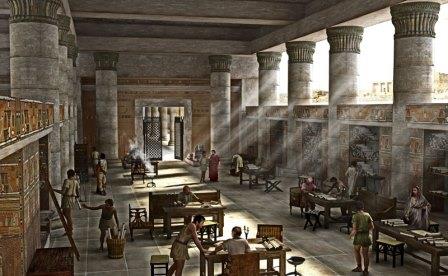

- Nell'Egitto pretolemaico già

esistevano, oltre alle raccolte di iscrizioni monumentali, biblioteche di

papiri; in una tavoletta di maiolica trovata a Tell-Amarna ci è conservato una

specie di exlibris: il nome del re Amenofi Ili e della sua sposa e il titolo: Il libro del dolce sicomoro.

- La tavoletta era probabilmente

destinata a star sopra alla cassetta che conteneva, in più rotoli di papiro,

l'opera.

- Così certe tavolette di alabastro

trovate in scavi sembra che servissero da coperchio ad altri repositori di libri.

Biblioteche

greche preellenistiche.

- La tradizione secondo la quale Policrate di Samo avrebbe già posseduto una

biblioteca, e Pisistrato avrebbe persino ammesso alla propria il pubblico,

appare non degna di fede.

- Se tali biblioteche fossero già

esistite prima delle guerre persiane, se ne scorgerebbero gli effetti nella

storia della cultura greca; né del resto si vede che cosa esse avrebbero potuto

contenere, tranne qualche poema epico.

- Nella Grecia di quel tempo mancano,

per quel che sappiamo, corporazioni. di scribi; manca il commercio librario

sino a tutto, si può dire, il Secolo V.

- La menzione forse più antica di questo

è in un passo delle Rane di Aristofane (405 a. C.); poi le testimonianze

divengono, almeno per Atene, man mano più fitte.

- Ma sino a tutto il sec. V

mancavano le condizioni indispensabili perché biblioteche si formassero.

- Non è al tutto improbabile la notizia

che un uomo così dotto e così curioso come Euripide possedesse qualche rotolo

di più dei suoi contemporanei: ma una grande biblioteca non sarà stata nemmeno la

sua, se ancora il Socrate dei Memorabili senofontei considera singolare che un

giovane ricco e desideroso di cultura, Eutidemo, che si era dato intorno per

mettere insieme testi di poeti e di sofisti, possedesse esemplari completi dei

poemi omerici.

- Ma durante il sec. IV le condizioni

mutano, per quanto lentamente; né si può negare che il tiranno di Eraclea

Pontica, Clearco, ch'era stato scolaro di Isocrate, possedesse una biblioteca

più grande di quella di altri principi.

- La prima grande raccolta di libri fu,

secondo una fonte autorevole, Strabone (XIII, 608-609), quella che Aristotele

trasmise a Teofrasto e che questi poi aumentò, seppure i. fati posteriori di quella

biblioteca, come ci sono narrati, sentono alquanto del romanzesco.

- Ma è naturale che la prima

«università» nel senso moderno, cioè il primo istituto nel quale l'insegnamento

era congiunto con la ricerca scientifica, il Peripato, considerasse

una biblioteca quale strumento di lavoro indispensabile, almeno quanto, per

esempio, un museo di oggetti naturali: un'opera sistematica quale le

Costituzioni di Aristotele non sarebbe pensabile senza una biblioteca ben fornita.

- Che Aristotele, come in questa sua

attività di descrittore sistematico di fenomeni naturali e sociali prosegue

l'attività di Platone nei suoi ultimi anni, così abbia già trovato una

biblioteca nell'Accademia, non si può dimostrare.

Biblioteca

alessandrina

*** Note tratte dalla Enciclopedia Italiana TRECCANI

- Strabone asserisce, nel passo già

citato, che Aristotele insegnò ai re d'Egitto a raccoglier biblioteche.

- E quel che sappiamo degli ·influssi

del Peripato sulla cultura alessandrina ci conforterebbe già ad assentire a

questo giudizio; anche se una tradizione diffusa in parecchi rami non

attestasse che colui che ispirò a 'Tolomeo I, militare, politico e uomo

d'ingegno, ma tutt'altro che letterato, il grandioso pensiero di raccogliere e

serbare ai posteri tutta la produzione letteraria del passato, fu Demetrio di

Falero, cioè un grande uomo di stato ateniese, ma anche uno scolaro di

Aristotele.

- Può sembrare strano che la maggiore

biblioteca greca sia sorta in Egitto, cioè in un paese coloniale dove fino allora

di libri greci ce ne saranno stati pochi o punti, dove gli indigeni non

sapevano di greco e la maggior parte dei coloni erano contadini insieme e

soldati.

- Ma conviene anche riflettere, prima di

tutto, che il bisogno di una biblioteca si fece appunto sentire forte nel momento nel quale si volle attuare

in una terra nuova l'ideale greco .della «cultura», com'era stato formulato dai

filosofi, nel quale, quindi, la continuità con il passato divenne un problema;in secondo luogo che l'Egitto era il paese della carta antica, il papiro, e

quindi il posto dove più facilmente manoscritti comprati o ottenuti in prestito

poterono essere riprodotti, copiati.

- L'origine peripatetica della

biblioteca alessandrina si paleserà ancor più chiaramente, se non si considera

la sua fondazione isolatamente, ma in connessione con quella del museo (v.

ALESSANDRIA), cioè di un istituto di ricerca scientifica, università e

accademia insieme, al quale i Tolomei fin

dal Sotero cercarono di attirare i maggiori tra i filologi del tempo (che

voleva dire per lo più anche i maggiori poeti).

- La biblioteca era pensata come il

campo di lavoro dei dotti del museo, i quali dovevano proseguire così in certo

senso, l’opera di Aristotele.

- E infatti, per poco che noi sappiamo della

biblioteca (anche gli scavi non hanno dato risultati sicuri), par certo che essa

fosse, almeno da Tolomeo II Filadelfo in giù, divisa in due sezioni, e che la maggiore

e più antica (una testimonianza la chiama Biblioteca madre, altre Biblioteca

interna) fosse collocata nel quartiere stesso

della reggia, il Bruchion, in vicinanza immediata del Museo.

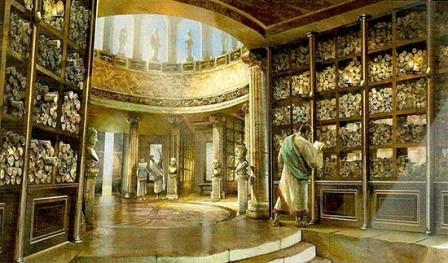

- La Biblioteca minore (esterna o

figlia), nel Serapeo, diventa importante solo nel periodo romano.

- La biblioteca alessandrina esercitò

sin da principio sulla cultura un influsso molto maggiore che non per esempio

le raccolte di Parigi, di Londra, del Vaticano in tempi molto più recenti.

- Non conviene dimenticare che in un'età

nella quale la stampa non era ancora inventata, una biblioteca non era soltanto

raccolta, ma anche officina di manoscritti, che colà rotoli venivano non solo

acquistati, ma anche copiati.

- E l'attività dei dotti che la

reggevano non si limitava naturalmente alla riproduzione materiale, ma assumeva

necessariamente carattere critico.

- Recensendo opere conservate in

esemplari talvolta numerosi, ma sempre, come di necessità, in qualche modo difettosi, recensendo. ben più

che emendando, i dotti del museo, cioè ·della biblioteca, crearono le prime

edizioni in certo modo critiche.

- La tecnica libraria dell'antichità

classica deve alla biblioteca alessandrina ciò che per essa è caratteristico:

la divisione di opere troppo lunghe in più libri (rotoli) relativamente uniformi,

la distinzione di rotoli che contenevano un'opera sola o parte di una sola

opera da rotoli che contenevano di seguito più opuscoli diversi, l'uso di

preporre ai testi classici brevi sommari o «ipotesi», l'introduzione di

un'ortografia in qualche modo costante, la divisione di carmi lirici in membri

(v. COLOMETRIA), l'uso nei testi classici poetici di segni critici marginali, che

erano alla loro volta giustificati con lavori speciali, ai quali risale in

ultima analisi la nostra tradizione scoliografica e probabilmente molto più di

questa.

- Ed è probabile che la res libraria

abbia reagito sulla letteratura, che i poeti e prosatori più recenti nel mondo

greco, e, dal periodo augusteo in poi, anche in Roma, si siano studiati, nella

divisione delle loro opere in libri, di uniformarsi alle tradizioni della

biblioteca alessandrina.

- Altri effetti, per lo più benefici, di questo

modello, sono morti con la morte del rotolo; così la generalizzazione dell'uso

del sillibo, in latino index o titulus), una strisciolina di pergamena con il

nome dell'autore e dell'opera, attaccata al margine superiore del rotolo .

chiuso e pendente all'esterno; così la preferenza per certi formati, così una

certa unità nella veste del libro.

- Più essenziale per la storia dei

nostri testi è che papiri di classici, contrariamente a quel che si

aspetterebbe, divengono migliori, man mano che si scende nel tempo, perché i

testi migliori si propagano solo lentamente da Alessandria per l'Egitto e per

il mondo.

- Quanti libri la biblioteca avesse è

difficile a dirsi: la grande diversità di numeri che troviamo nelle nostre

fonti, del resto scarse, si spiega non soltanto e non tanto con quella tendenza

degli antichi a esagerare che avevano anche, per esempio, nel computo delle

forze militari, quanto coi tempi diversi ai quali esse si riferiscono.

- Secondo il bizantino Tzetze, che

attinge, quanto alla biblioteca alessandrina, a buone fonti, sotto Callimaco la

grande biblioteca avrebbe contenuto 49.000 libri, la piccola 42.800.

- Al tempo di Cesare la grande avrebbe

noverato persino 700.000 rotoli.

- Queste cifre, per quanto alte, non

parranno impossibili, se si riflette dall'un canto che rotolo non significa

nient'affatto opera, che per esempio un esemplare completo dell'Iliade era già

costituito di 24 rotoli; dall'altro canto che delle opere più celebri, quelle

appunto di Omero, saranno stati custoditi in Alessandria esemplari

nurnerosissimi.

- S'intende a ogni modo come il catalogo

della biblioteca, opera di Callimaco, comprendesse in certa maniera l'elenco di

tutta la letteratura conservata nel sec. III dell'era volgare, intesa la letteratura

in senso larghissimo, sì da comprendere anche, per esempio, appunti sulla

medicina non destinati alla pubblicazione, che costituiscono parecchie opere

del Corpus Hippocrateum (v. IPPOCRATE).

- Queste tavole (pivaxeç) in 120 libri sono perdute, ma qualche citazione e l'uso

dei posteriori che risale a Callimaco, ci aiuta a ricostruirne lo schema, che

doveva essere piuttosto uniforme: genere letterario, nome patronimico ed etnico

dell'autore, le prime parole del libro, che servivano spesso da titolo, poi

numero delle righe.

- L'opera era ordinata per materia, cioè

per genere letterario; ed è verosimile che così fosse ordinata anche la

biblioteca.

- Pare che Callimaco aggiungesse anche

un'indicazione speciale, ogni qualvolta l'opera non apparisse genuina

dell'autore a cui era attribuita.

- Biblioteca alessandrina e letteratura

ellenistica s'identificano talmente, almeno per i primi due secoli

dell'ellenismo, che una ricostruzione sicura della lista dei bibliotecari

getterebbe luce sulla cronologia letteraria di tutto il periodo.

- Fino a pochi anni or sono la sola

fonte era quello stesso passo, di Tzetze che abbiamo avuto occasione di

menzionare; di recente il papiro di Ossirinco 1241, una raccolta di laterculi,

cioè di cataloghi di persone notevoli in ogni campo dello scibile, ha portato

qualche notizia nuova, ma ha anche suscitato nuove difficoltà.

- La lista che par più credibile, è la

seguente: Zenodoto 290 circa - 270; Apollonio Rodio 270-260; Callimaco, 260-240

circa; Eratostene, 240-·195; Aristofane di Bisanzio, 195-180; Aristarco,

180-146; Apollonio Aristarcheo dal 146.; dopo lui un commissario militare

Cidante (Kfdaç).

- I nomi seguenti (tra 81 e il 55)

importano meno alla storia letteraria.

- L'Onesandro nominato in un'epigrafe di

Cipro potrà essere un antibibliotecario nominato da Tolomeo Sotero II durante

l'esilio a Cipro.

- Ma conviene confessare che non soltanto quest’ultima

asserzione è congetturale; che anzi perfino il bibliotecariato di Callimaco non

e sicuro.

- E poco chiari sono anche i casi

successivi della biblioteca.

- I commissari militari ci rendono

immagine di, tempi di disordine e decadenza, se pure essi non si possono forse

mettere in connessione con le persecuzioni del secondo Evergete contro i dotti.

- Ma la cultura e la biblioteca si

riebbero ben presto.

- Secondo una tradizione largamente

divulgata, che sa di retorica e non è del resto chiara in tutti i particolari,

l'incendio appiccato da Cesare alla sua flotta nel 47 a. C. avrebbe raggiunto

anche la biblioteca.

- Ma è dubbio se non si tratti di altri

depositi di libri, o al più, del Serapeo.

- Del resto il danno, se

danno vi fu, venne compensato largamente pochi anni. più tardi dal dono che

Antonio fece a Cleopatra di 200.000 rotoli della biblioteca di Pergamo: un

termine tecnico garantisce della bontà della tradizione.

Ma durante l'Impero cominciò la

decadenza. Da quando l'Egitto divenne provincia, seppur la provincia

economicamente e fiscalmente più redditizia e per questo appunto dominio

riservato, quasi proprietà privata degli imperatori, si può supporre che la

biblioteca alessandrina almeno non aumentasse più.

- È probabile che essi abbia sofferto

già durante i disordini e le persecuzioni di Caracalla.

- Nel 270 Aureliano fece radere al suolo

gran parte del Bruchion.

- Da allora non si sente più parlare

della grande biblioteca.

- È probabile che anche quella del

Serapeo sia perita o abbia grandemente sofferto, quando nel 391 Teofilo appiccò

l'incendio al tempio di Serapide.

- Dove Orosio (nel 416) asserisce di aver

veduto nei templi alessandrini armadi vuoti di libri, egli si riferirà, tra

l'altro, appunto al Serapeo.

- È dubbio se contenga un nocciolo storico la

leggenda, testimoniata la prima volta da un dotto storico arabo posteriore di

cinque secoli, Abu'l-Farag, secondo la quale il califfo coniar, conquistata la

città nel 641, avrebbe fatto bruciare la biblioteca di Alessandria: molto da

bruciare pare che non rimanesse più.

La storia di un patrimonio dell'Umanità distrutto dal Vescovo Cirillo e dagli Arabi

- Andò distrutta nell'antichità,

probabilmente più volte tra l'anno 48 a.C. e

il 642 d.C.;

- La Biblioteca di

Alessandria fu costruita intorno al III secolo a.C. durante il regno di Tolomeo II

Filadelfo. Questo polo culturale, annesso al Museo, era gestito da un προστάτης

(sovrintendente), ruolo di grande autorità. Il sovrintendente era nominato

direttamente dal re (il primo filologo ad occupare tale carica fu Zenodoto di

Efeso).

- Questi dirigeva una squadra di preparatissimi grammatici e

filologi che avevano il compito di annotare e correggere i testi delle varie

opere.

- Di ciascuna opera si redigevano delle edizioni critiche, che venivano

poi conservate all'interno della Biblioteca. Si suppone che al tempo di

Filadelfo i rotoli conservati fossero circa 490.000 (quando non bastò più lo spazio,

venne costruita una seconda struttura, la Biblioteca del Serapeo).

- La Biblioteca di

Alessandria fu fondata dai Tolomei, una dinastia greco-egizia che trae le

sue origini, nel 305 a.C., da uno dei "diadochi"

di Alessandro Magno.

- È probabile che

l'ideazione della biblioteca sia stata di Tolomeo I Sotere,

che fece edificare anche l'annesso tempio delle Muse,

il Museo.

- La biblioteca fu arricchita nel

tempo tra IV e I secolo a.C.

- Questo fatto sarebbe

comprovato dalla Lettera di Aristea, la quale attribuisce

l'iniziale organizzazione della biblioteca a Demetrio Falereo,

amico di Teofrasto e allievo di Aristotele,

la cui biblioteca sarebbe servita da esempio per l'ordinamento di quella di

Alessandria.

- Secondo le fonti,

Demetrio fu cacciato da Tolomeo II (figlio di Tolomeo I) all'inizio del suo regno

ed è quindi probabile che i lavori di costruzione della biblioteca iniziarono

già sotto Tolomeo I.

- Sicuramente è da

attribuire al Filadelfo l'impulso dato all'acquisizione di opere, soprattutto

con il cosiddetto "fondo delle navi".

- Questa raccolta deve il suo

nome al fatto che, secondo un editto faraonico, tutti i libri che si trovavano

sulle navi che sostavano nel porto di Alessandria dovevano essere lasciati

nella biblioteca in cambio di copie.

- Da ricordare che fu in

questo periodo (III secolo a.C.) che fu intrapresa la traduzione in greco dell'Antico

Testamento che era scritto in ebraico, e che divenne nota

come Septuaginta o "Bibbia dei Settanta".

- Al tempo di Tolomeo III dovevano

esistere già due biblioteche: la più grande, all'interno del palazzo reale, era

adibita alla consultazione da parte degli studiosi del Museo, mentre la

seconda, più piccola e destinata alla pubblica lettura, si trovava all'esterno

della corte, nel tempio di Serapide, il "Serapeum".

- Si presume che al

tempo di Filadelfo i rotoli conservati nella biblioteca maggiore fossero circa

490.000, mentre quelli della biblioteca del Serapeo ammontavano a circa 42.800.

- L'esatta consistenza

libraria della Biblioteca di Alessandria, come anche il numero degli autori dei

libri, è sconosciuta, dato che molti rotoli potevano contenere più opere e

molti di questi potevano essere duplicati.

- Il primo direttore

della biblioteca fu Zenodoto di

Efeso, famoso per l'edizione critica dei poemi di Omero ed al quale si

deve la sistemazione in ordine alfabetico del patrimonio librario.

- La prima catalogazione

delle opere contenute nella biblioteca si deve forse a Callimaco di Cirene,

invitato da Tolomeo I ad unirsi al circolo di intellettuali della corte

alessandrina.

- La sua grande opera,

i Pinakes o «Tavole delle persone eminenti in ogni ramo del

sapere con l'elenco delle loro opere», è probabilmente una versione dell'elenco

per categorie redatto per il catalogo della

biblioteca reale.

- Dopo la direzione

di Apollonio Rodio, nella seconda metà del III secolo a.C. fu

a capo della biblioteca il grande geografo Eratostene,

che, a differenza dei predecessori, contribuì all'aumento dei trattati di

ambito scientifico.

- Fu comunque nella

prima metà del II secolo a.C. con Aristofane di Bisanzio ed Aristarco di Samotracia che la lessicografia e

la filologia alessandrina

toccarono l'apice della loro fortuna.

Torna al Menù

Torna al Menù

Le Distruzioni

Le Distruzioni